أكتب من داخل مكعّب مؤسّساتي فنّي أبيض، لا يطيق الفوضى التي أحملها. لكنني لا أملكُ رفاهيّة الحياد، أنا لا أرتدي الحجاب، ولهذا لا يُقرأ جسدي تلقائيًّا كجسدٍ مسلم، كما أنّه لا يُقرأ كجسد "غربي" مألوف ومريح. هو جسدٌ عالقٌ بين قراءتين: إمّا مطمئن ومندمج، أو غريب ومُربِك. وفي هذا التذبذب مساحةٌ خطيرةٌ، لكنها صالحة للرؤية. ومن هذا المكان الهشّ أكتبُ وأعمل، لا لأمثّل أحدًا بل لأُقلق الصورة، لأرفضَ أن أُستهلك كرمزٍ مريحٍ، ولأكشفَ ما يختبئ حين تصبح الأجساد "مفهومة" بسرعة.

قبل سنوات شاهدتُ عملًا لفنّانة ألمانية استخدمتْ فيه عشرات من دمى الباربي، جميعها مغطّاة بالنقاب الأسود، ومصفوفة بإحكام على مكعّب أسود. صفوفٌ مكرّرةٌ من أجساد بلاستيكية خرساء، بلا ملامح، بلا تمايز، بلا صوت؛ شعرتُ وكأنّ العمل يبصق في وجهي. آلمتني معدتي بالطريقة نفسها التي شعرت بها حين أشهدُ على نظرات بعض المارّة كلّما مشيتُ مع صديقةٍ لي ترتدي الحجاب. ليست المسألة مسألةَ حجابٍ يُنظر إليه، بل صار الأمر وكأن إنسانيّتها تُنزَع عنها، إذ اختزلت النظراتٌ كيانًا كاملًا، وقد بدتْ لي دمى الباربي امتدادًا لها: تسليعٌ صامتٌ، وتعميمٌ عنيفٌ، وتعالٍ استشراقيٌّ مغلّفٌ بمساحةِ عرضٍ نظيفة.

ببرودةٍ مريعةٍ، كان العمل يرسّخُ صورةً نمطيةً للجسد الأنثوي المسلم، وكأنّ النساء المسلمات كائناتٌ متطابقةٌ، أو كتلٌ سوداء واحدة، بلا شخصية، بلا صوت، بلا حياة. لو كان إدوارد سعيد قد رأى العمل لتحسّر طويلًا، ولربما اضطر إلى كتابة ملحقٍ عاجلٍ بعنوان "ما لم يفهموه بعد". كل محاولاتي للتواصل مع الفنّانة من أجل فهم مقصدها كانت بلا جدوى. لم يكن لديها أية رغبة في الحوار. فهل كانت تريد فقط أن تعرض عملها دون أن تتلقّى أي استفسار أو مساءلة؟

بعد سنوات، ويا لدهشتي، ظهر اسم الفنانة نفسها تحت منشورٍ لي أطالب فيه بوقف المجازر في غزّة. وضعتْ تعليقًا يدعو إلى المشاركة في مظاهرة داعمة لإسرائيل. لا توضيح، لا نقاش، لا كلمة واحدة. فقط الرابط. علمًا أنها لا تتابعني على منصّة "فيسبوك"، لكن يبدو أنها كانت تراقبني بصمت، كما لو أنها تحتفظ بديْنٍ قديمٍ. كأنها تقول: "أنا في الصف المتفوّق أخلاقيًا".

لم يكن هذا الحدث مجرّد صدفة، بل تتويجًا لحلقةٍ كاملةٍ من التواطؤ بدأتْ من استخدام الجسد المُسلم بطريقة استشراقية داخل مشهدٍ يدّعي الانشغال بالعدالة مُحاط بفراغٍ أبيض، وتنتهي بطمس إنسانية ذلك الجسد عن طريق مسخه إلى جثةٍ تحت الأنقاض.

لا تكمن مشكلة المنظومات الغربية في الحجاب بحد ذاته، بل في ما يمثّله ضمن تراتبية اجتماعية مرسومة بعناية؛ فهو مقبولٌ حين يقترن بصورة "عاملة النظافة" أو "اللاجئة الممتنّة"، لكنه يرفض حين يرتبط بالسلطة أو المعرفة أو الظهور العام. تصبح المرأة المحجبة مصدر تهديد إذا حاولت دخول قاعات التدريس، أو باحات المحاكم والقضاء، أو نشرات الأخبار. وهنا يتّضح كيف يستحيل الأمر تمييزًا مُمأسسًا يُمارَس على الجسد الأنثوي المسلم. بمعنى آخر، الجسد المحجّب مسموح به، شرط أن يبقى في الهامش.

قبل بدء الإبادة في غزّة، تعاونتُ مع سياسيّة تُعرَف بدعمها للنساء المهاجرات. عملنا معًا على كتيّبٍ مُصوَّرٍ يسهل عليهن دخول سوق العمل في مجال رعاية كبار السنّ. بدا المشروع حميمًا ومعبِّرًا عن نوايا صادقة. لكن بعد اندلاع المجازر في غزّة، خبا صوتُ تلك السياسيّة تمامًا. لا إشارة إلى النساء تحت الأنقاض، ولا الأجساد المنسيّة. طلبتْ مني لاحقًا تصميم ملصقٍ للتوعية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي. لم أستطع إنجازه. شعرتُ بتناقض صارخ؛ أيّ عنفٍ نُدين، وأيّ عنفٍ نصمت عنه؟ لاحقًا رأيتُ إعلانًا من حملتها على حافلات المدينة عنوانُه "لا للعنف ضد النساء"، مترجمًا إلى العربية، والتركية، والفارسية. لغاتُ الأقليات، ولغات المعتدين المُفترَضين.

وفق هذا المنطق، لا يُرى العنف كمنظومة متكاملة، بل كمسألةٍ ثقافيةٍ تخصّ مجموعات محدّدة. وبالتالي لا يُنظر إليه كبُنية راسخة، بل كتصرّفٍ فردي. لا حديث عن عنف الدول، ولا لأصوات الطائرات. حملةٌ اختزلت العنف إلى بُعدٍ واحدٍ يخدم السردية ذاتها "نحن نحرّرُ نساءكم منكم".

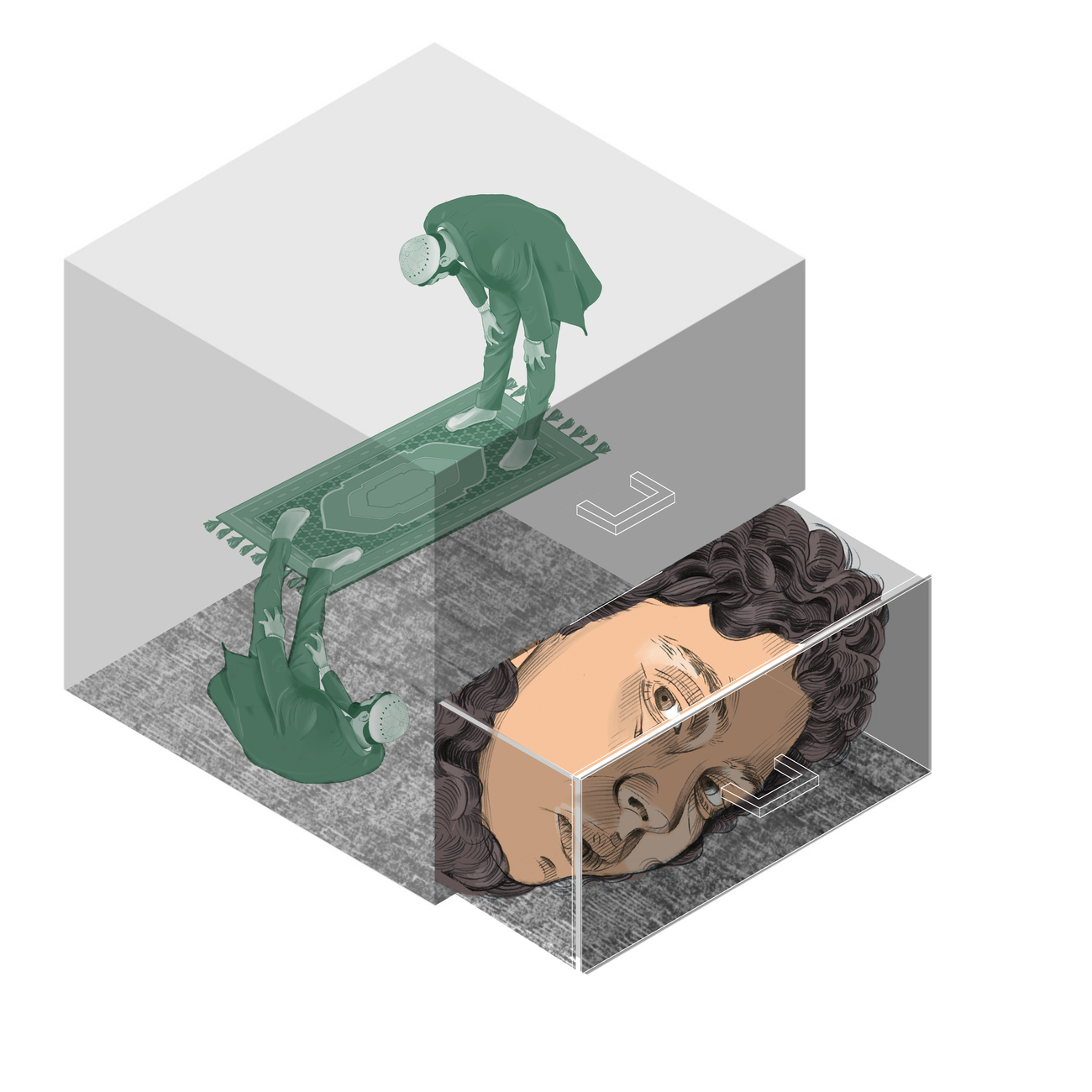

دائمًا ما يُرمى الرجل المسلم في موضع الاتهام. في أحد المعارض التي نظّمتْها مؤسّسةٌ حكوميةٌ معنية بمناهضة العنصرية، طُلب مني تقديم مجموعة من أعمالي. قدّمتُ قائمةً متنوّعةً ضمّت لوحاتٍ لنساء محجّبات ومشاهد من الحياة اليومية، من بينها لوحة لرجلٍ مُسلمٍ يصلّي وهو في وضعية السكون، بهدوء صوفي يخلو من أي تحريض أو مواجهة. لكنّ هذا العمل كان الوحيد الذي استُبعد، وبلا أي تعليق أو ملاحظة. أما بقية الأعمال، التي تُظهر النساء المحجّبات كضحايا للعنصرية أو العنف، فقبلت دون تردّد. كان ذلك كاشفًا بالنسبة إلي، فالرفض لا يطول المضمون فحسب، بل الرمزية التي يحملها الجسد؛ المرأة المحجّبة الضحية يمكن استيعابها وهي قابلة للعرض. أما الرجل حتى في بعده الروحاني، فهو يُقرَأ كتهديد. صمتُه يُقلق، وحضوره يُزعج. يبدو أن المرأة المسلمة بنظر تلك المؤسسة تُستهلَك كألمٍ، أما الرجل المسلم فلا يُحتمل إلا كغياب.

في ذروة المجازر في غزّة، اجتاحت وسائل الإعلام صورةٌ لفتاة إيرانية تسير بملابسها الداخلية في مكانٍ عام، في فعلٍ احتجاجي على قمع النساء الإيرانيات وفرض الحجاب عليهنّ، وسرعان ما تحوّلت تلك الصورة إلى أيقونةٍ احتفى بها الإعلام الغربي وتدفّق المتعاطفون معها من كلّ صوب. لكن المشهد كان مثقلاً بتناقضٍ مريرٍ؛ ففي الوقت الذي رُفعت فيه هذه الصورة على أنها "صرخة حرية"، كانت أجساد النساء في غزّة تُنتشل من تحت الركام وسط صمتٍ عالميٍّ مدوٍّ. لا لافتات، لا تنديدات، لا صور لهنّ في الصحف. وكأن الجسد المسلم إن لم يُعرض على الشاشات بالشكل "الصحيح"، لا يعود مستحقًّا للمرئية والرثاء.

ما هو "الشكل الصحيح" إذًا؟ هو جسد يُقرأ بعدسة الخيال الاستشراقي، يُقاس تحرّره وفقًا لمدى تخلّيه عن خصوصيّته الثقافية أو مدى اقترابه من أن يكون مُتاحًا. التعاطف هنا انتقائيٌّ ومشروط، يُمنح إلى جسدٍ قرّر الآخر أنه "قابل للتحرّر"، بينما ينتزع من جسدٍ يُنظر إليه كـ"مشكلة ثقافية"، أو "أثر ديني"، أو ببساطة "كائن مغلّف". والأخطر من ذلك، هو أن هذه الرمزية البصرية استُخدمت كذريعة سياسية عن طريق دعوات معلنة إلى "تحرير" النساء الإيرانيات عبر فرض العقوبات على البلاد أو حتى شنّ العمليات العسكرية ضدها وقصفها، وكأنما التحرّر مشروع يُنفَّذ من الجو. لم يُسأل حينها إن كانت أولئك النساء يُردن هذا "التحرير"، أو إذا كان طريق العدالة يُفرَش بالدم. على هذا النحو، تتحوّل النسوية البيضاء أحيانًا من دون أن تشعر، إلى أداة عنفٍ ناعمٍ تروّج لبطولةٍ انتقائيةٍ وتصنّف الضحايا وتوزّع التعاطف تبعًا لقابليّة الجسد للتمثيل. في المحصلة لا فرق يُذكر بين صورة تُعرَض على غلاف، وصورة تُنسى في حفرة.

في هذا السياق، أخبرتني صديقة إيرانية تعيش أيضًا في ألمانيا أنها كثيرًا ما تسمع: "جميل أنك لا ترتدين الحجاب". وتعلّق: "كأن معيار ’تحرّرنا‘ ليس اختياراتنا أو وعينا، بل مدى توافقنا مع صورةٍ مقرّرةٍ مسبقًا، متمثّلة في أي أن تكون المرأة المتحرّرة هي تلك التي تكشف شعرها وتبتسم دون تشكيل تهديد وتؤكّد خضوعها لخيال الآخر عنها". لا تقتصر هذه الفكرة على شخصٍ واحدٍ، بل هي صدى لصورةٍ نمطيةٍ رسمها الغرب وصدّرها "أنّ المحجّبة امرأة حكمًا مكبوتة، وأنّ غير المحجّبة المتحدثة بالعربية أو الفارسية قد نجَت من قيدها".

عندما أطلقت شركة أزياء فرنسيّة لملابس النساء المحجّبات إعلانًا يتضمّن برج إيفل ملفوفًا بالحجاب، أثار الأمر غضب اليمين الفرنسي. لم تكن المشكلة في الحجاب ذاته، بل في ظهوره على رمزٍ وطني؛ فوقْعُ الحجاب على برج إيفل لم يُقَبل كاختيار أو هويّة، بل فُسِّر كتهديدٍ لقيم فرنسا حتى أنه اعتُبر استفزازًا يمثّل خطوةً نحو "راديكالية إسلامية".

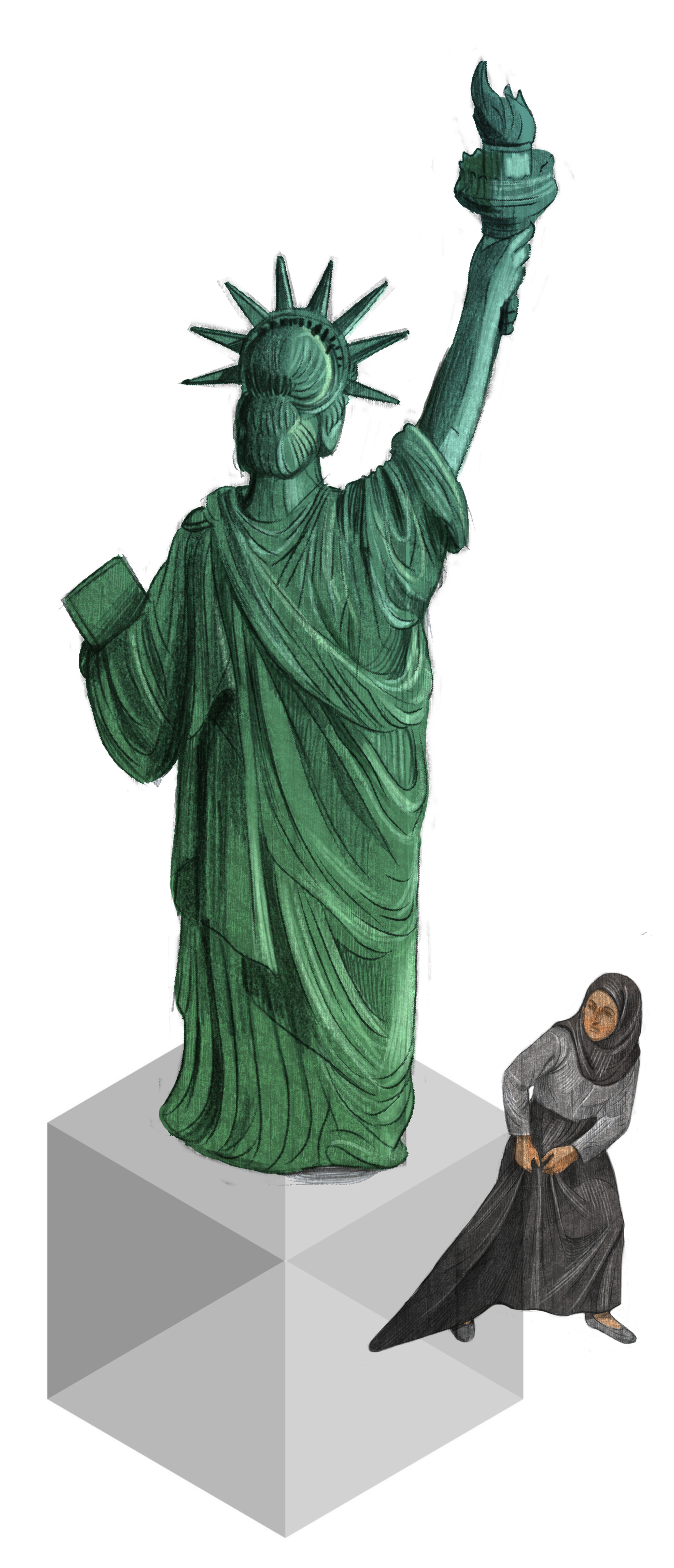

لكن في الحقيقة، لم يكن الحجاب وحده ما أثار الهلع، بل الجسد الأنثوي المحجوب الذي أعلن حقّه في الظهور ضمن الفضاء العام من دون أن يُعرّي نفسه. وكأن الغضب لم يكن موجهًا ضد تغطية البرج، بل لفكرة أن الحرية قد تُمارَس بشكلٍ لا يمرّ عبر الكشف ولا يطابق نموذج المرأة المُتحرّرة كما تحدّده الدولة. بعد ذلك، ومع فوز زهران ممداني في نيويورك، شاعت صورٌ تُظهرُ تمثالَ الحرية مُرتديًا النقاب من إنتاج اليمين المتطرّف، بهدف تسييس التمثال كرمزٍ للغزو الإسلامي والخطر الخارجي.

في الحالتَيْن، استُخدم الحجاب لا كعلامة دينية أو ثقافية فقط، بل كرمزٍ مرئي يشكّك في احتكار الغرب لتعريف الحرية والتحرّر الأنثوي، إذ فُهم استخدامه كخروجٍ عن الحدود الجندرية المألوفة، وحُكم عليه كتهديد، حتى حين كان تعبيرًا عن حرية اختيار. وفي الحالتين أيضًا، بدا أن الجسد المسلم خاصة حين يكون جسد امرأة، لا يُرفَض بسبب ما هو عليه، بل بسبب ما يكشفه من خللٍ في تعريف الحرية والتمثيل والمواطنة. وحين تدخل هذه الأجساد الرمزية المتاحف والمؤسسات الفنية، لا تدخل دائمًا كأجساد حرّة، بل غالبًا كزينة للخطاب أو إثبات للتنوّع.

من هنا، يبرز سؤالٌ آخر: كيف أتواجد في هذه المؤسّسات من دون أن تبتلعني؟ كيف أترك أثرًا فيما أحمي نفسي من التحول إلى تميمة ناعمة لطمأنة للضمير الأبيض؟

لا أرفض المؤسسات الفنية الغربية، لكنني لا أطمح إلى إرضائها. أدخلها لأترك أثرًا أو احتجاجًا، لا لأنتمي إليها. لا أريد أن أكون "الصوت الملوّن" في قائمة بيضاء. أطمح لطرح سؤال يعجز الكتالوغ عن الإجابة عنه. أن أترك امرأة غير قابلة للاستهلاك في منتصف اللوحة، لا لكونها ضحية، بل لأنها لم تقبل أن تكون ورقة تبرئة لتجميل المشهد. أدرك أنني جزءٌ من هذه اللعبة، أحيانًا بوعي وأخرى بدونه. أقبل بشيءٍ من الحذر والتكتيك، أن تُسقِطني بعض المؤسسات في الصندوق الذي يريحها، لا اقتناعًا بهذا القالب، بل لاستعماله كنقطة دخول. لا أتوهّم أنني خارج المنظومة، وأعلم أنني أتحرّك داخلها. أُطوّعها أحيانًا، وأستغل ثغراتها متى استطعت، لا بدافع الخداع، بل بسبب غياب أي طريق آخر مفتوح يحفظ الكرامة.

أستفيد بما تبقّى لي من امتيازاتٍ محدودة؛ كوني غير محجّبة وعربية "قابلة للهضم بصريًا"، كي أقول ما لا يُسمح لغيري بقوله -لا لأن صوتي أهم- بل لأن المنصة تُفتح لي أكثر من غيري ولو بشروط. أستعملُ القوة الناعمة لأشدّ خيط الممنوعات الأحمر حتى أقصى مداه. أحرّك الماء الراكد وأزعجه بما يكفي دون أن أغرق. ليست البطولة هنا في الصراخ، بل في النجاة من الطرد، وتمرير ما يمكن تمريره لمن لا يُمنحون حتى فرصة الحضور.

هذا ليس تمرّدًا نقيًا، بل فنّ البقاء بدهاء. أن تضع/ي صورةً تُقلقهم، من دون أن تمنحهم مبرّرًا كافيًا لإقصائك. المكعّب الأبيض لا يتحطّم دفعة واحدة، فكلّ خدشٍ صغير؛ كل أثرٍ، كل شقٍّ سيراكم هشاشته… حتى انهياره.

إضافة تعليق جديد